【摘 要】农村能源问题的实质是能源公平问题,向农村持续提供高品位的能源服务不仅是发展的需要,更是农村居民的基本需求和基本权力。改革开放以来,中国农村能源政策经历了从解决农村居民生活用能、到保障能源可持续发展、再到提高减缓和适应气候变化能力的目标演进。当前,政策的关键是按照公共服务均等化原则,促进经济发展过程中的能源公平,并在农村可再生能源的开发利用过程中保障农民的交易权力、提高农民的就业机会、增加农民收入。

【关键词】农村能源 问题 政策

改革开放以来,中国农村能源政策的演变基本上是围绕能源问题展开的:首先,是农村能源问题。中国农村能源政策首先是由农村能源问题引发的 。尽管政府早在上世纪50年代就关注农村能源问题,特别是关于沼气、小水电和地方煤矿的发展,但直到“六五”计划(1982)才最终确立农村能源的政策框架。

其次,是能源安全问题。1994年国务院发布的《中国21世纪议程》确立了新能源和可再生能源在未来能源系统中的战略地位,紧接着又在“九五”计划中明确了农村能源商品化、产业化的发展方向,促进能源可持续发展。农村能源问题让位于国家能源问题。

第三,是全球气候变化问题。能源消费排放的温室气体引发的全球变暖问题使得国家能源问题国际化。中国政府于2007年发布了《中国应对气候变化国家方案》,农村能源被赋予了提高减缓和适应气候变化能力的新使命。本文从国家层面就政府围绕上述问题出台的相关农村能源政策进行了历史回顾和展望。

一、短缺时代的农村能源政策(1979~1995)

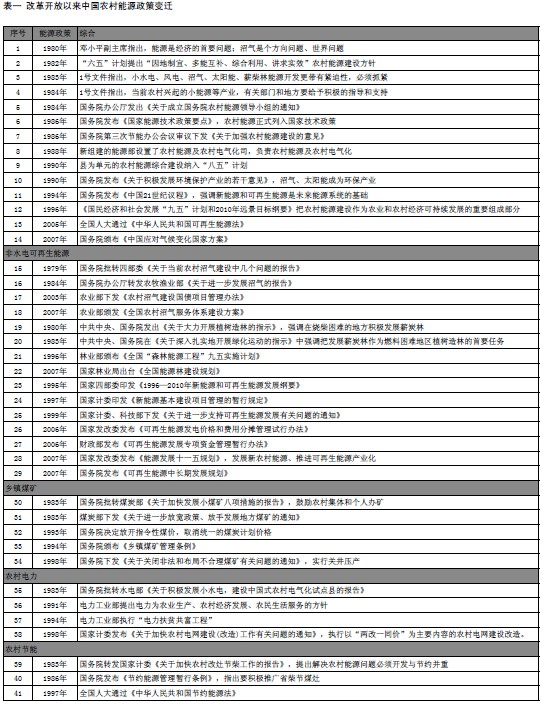

农村能源不是能源分类学上的概念,在能源政策范畴里人们没有“城市能源”的概念却有农村能源的概念,说明农村能源是一个问题。这个问题源于能源建设的长期工业服务倾向和城市偏好、农村地区长期缺乏基本的商品性能源服务,反映了广大农村主要依靠当地可获取的可再生能源(薪柴、秸秆)的“能源贫困”现实。农村 能源问题已经长期存在,但在能源短缺时代,受政府政策偏好的制约,国家能源建设优先保障工业和城市的用能需求,农村能源政策手段的选择主要围绕农村地区的资源赋存展开,着力发展沼气、薪炭林、小水电、小煤炭、太阳能以及推广省柴节煤灶。由于政策制定者缺乏为政策执行提供必要的资源及其它相关条件,这一时期的农村能源政策更多表现为导向功能而非分配功能(参见“表一”),其特点有四:

⑴政策设计以单项技术经济政策为主,并从试点起步。政策“抓手”主要包括农业部组织的沼气建设试点县、节柴改灶试点县建设,水电部组织的、以发展小水电为主要内容的农村初级电气化试点县建设,以及林业部组织的薪炭林试点县建设。在上述试点的基础上,组建了跨部门的“国家农村能源综合建设县项目领导小组”,开展以县为单元的农村能源综合建设。

⑵政策目标是模糊和多元的。上述设计的政策意图在于缓解农村能源的供应短缺,但到底“能在多大程度上解决农村能源问题”却是不清晰的,政策目标只是一个不十分明确的大方向,具体内容是在政策执行过程中逐步加以明确和修正的。由于农村能源集能源建设、农村经济社会建设、环境建设于一体,具有经济、社会、环境、综合效益,政策目标一开始就是多元的。

⑶政策实践是探索性和渐进性的。由于政策目标的模糊,解决农村能源问题的进程也就呈现弹性状态,政策实践没有具体的时间表。决策者只能根据以往的经验审核现有的方案,通过与以往政策的比较、考虑不断变化的客观环境,对以往政策进行局部的、小幅度的调适,在现有政策基础上实现渐进变迁。就农村能源问题本身而言,决策者并不是“不想干”,而是不知道“怎么干”,或者由于客观条件的限制“无法干”。

⑷农村能源游离于国家商品性能源供给体系之外。1982年确立、并经1986年修正的“因地制宜、多能互补、综合利用、讲究效益”的农村能源建设方针,其目标基本上限于解决农村能源问题,试图通过发展沼气、薪炭林,推广省柴节煤灶,以及在有条件的地方发展小水电、小煤炭、风能、太阳能、地热能,探索出一条具有中国特色的农村能源建设道路。这一方针现在看来是有缺陷的,这种“城乡分割、城乡分治”的能源建设模式首先与“七五”计划确立的“能源工业发展以电力为中心”相矛盾,其直接后果是农村电力供应的长期欠账;在这一方针指导下,煤炭工业采取了大中小煤矿并举的发展方针,特别是鼓励发展乡镇集体煤矿,结果是乡镇煤矿发展失控,造成煤炭资源破坏和煤炭生产过剩(周凤起等,2002)。

二、安全诉求下的农村能源政策1996~2006)

1993年,中国由石油净出口国转变为净进口国。随着可持续发展理念的深入人心,人们关注的焦点转向能源的可持续问题和能源安全问题,许多国家都把可再生能源作为能源政策的基础,力图建立以可再生能源为基础的可持续发展能源系统。由于农村能源与可再生能源的天然联系,这一时期中国农村能源政策着眼于服务国家能源安全,推进能源供给的多样化,其直接标志是1996年八届全国人大四次会议批准的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》提出的“把农村能源建设作为农业和农村经济可持续发展的重要组成部分,加快农村能源的商品化进程、形成产业”的农村能源发展方向。受农村能源问题让位于国家能源问题的驱动,这一时期的农村能源政策兼具导向功能和分配功能(参见“表一”),其特点有四:

⑴农村能源向可再生能源话语结构转换。农村能源是一个综合概念,既包括能源生产、也包括能源消费,涵盖商品性能源和非商品性能源、可再生能源和不可再生能源、新能源和常规能源。这一时期,受农村能源政策目标调整的影响,农村能源概念的内涵重心由“综合”向“局部”转化,重点发展以可再生能源为核心的农村能源产业,出台了一系列推进可再生能源发展的政策措施,并催成了《可再生能源法》的颁布(2005)。

⑵扶持可再生能源发展。出台了《1996~2010年新能源和可再生能源发展纲要》,并结合《可再生能源法》颁布了一系列扶持政策;受“能源工业发展以电力为中心”指导思想政策惯性的影响,扶持政策以可再生能源发电项目为主。这种政策导向对于水能、风能、太阳能、海洋能、地热能等可再生能源可能是恰当的,但对于原料高度分散,收集运输需要消耗大量能源的生物质能资源状况,以发电为主的政策导向却是值得质疑的(倪维斗,2007)。

⑶生物质能和能源农业成为农村能源的政策重点。一是沼气,经过长期的努力,特别是2003年以来每年10亿元国债补助农村沼气项目建设,沼气技术已从解决 农村能源短缺发展成为重要的能源-环境工程技术;二是燃料乙醇,重点支持用木薯、甜高粱、秸秆等非粮原料生产燃料乙醇;三是生物柴油,通过种植能源作物,包括种植油菜、大豆、棕榈、麻风树、油藻等草本、木本、水生油料植物,生产生物柴油。

⑷“城乡分割”的能源建设格局获得调整。一是农网改造。从1998年开始,国家投入1800亿元资金对2309个县农村电网开展“两改一同价”建设改造 (改革农电管理体制、改造农村电网、实现城乡同网同价),农村电气化不仅在数量上、更重要在质量上有了极大的提高;二是关井压产。1998年,国务院下发《关于关闭非法和布局不合理煤矿有关问题的通知》,指出小煤矿盲目发展、低水平重复建设、非法生产、乱采滥挖、破坏和浪费资源以及伤亡事故多等问题相当严重,已经成为制约煤炭工业发展的主要矛盾,决定关闭非法和布局不合理煤矿、压减煤炭产量,实行关井压产。这一政策距离国务院发文鼓励发展小煤矿只有15 年。