中国能源结构中煤炭比重高,大多通过发电转换用于终端消费.从经济社会发展的趋势看,今后煤炭转为电力的比重还将继续提高,发电装备和能源效率将进一步改善,同时燃煤排放也将向电力工业集中。

一、关于中长期电力需求水平

按照全社会电力需求的基准情景,到2030和2050年,全国发电装机总容量预计将分别需要达到20亿千瓦和30亿千瓦左右;全国需要发电能源分别约30、40亿吨标煤(按发电煤耗法折算),分别约占同期全国一次能源需求的53%和55%左右。

通过对多种电源构成方案的分析比较(包括扩大核电规模、发展IGCC等洁净煤发电技术等),从满足环保要求(包括气候变化因素)、经济性等不同角度进行综合比较分析,认为:立足我国一次能源供应的基本格局,在没有重大的能源科技突破之前,煤电仍将是我国未来电力供应的主要来源,以煤电为主的电力供应格局还将持续到2050年前后。

构建“洁净煤发电+核电+可再生能源”是适合我国国情、满足资源及环境承受力的发电能源供应基本格局。但是,未来新增电力供应能力发展,应逐步从“以煤为主”过渡到以核电及可再生能源发电为主,探索制定适应我国国情的可持续的电源结构接替发展技术路线。

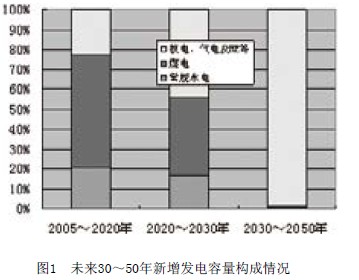

按照以上电源接替发展技术路线, 2020年前的新增电源仍将以煤电为主,到2030年以后,核电、风电和太阳能发电将成为2030~2050年期间新增发电的三大主力,分别占到新增装机份额的27%、32%和20%左右,新增燃煤装机将十分有限。相应地,未来的各水平年里,燃煤发电占全国发电装机总容量的比重将逐步下降,但即使到2050年前后,煤电仍将是我国第一大主力发电来源。预计2030年下降至55%左右,2050年下降到40%左右。(如下图)。

对未来30 - 5 0年我国电力需求水平的分析预测,是基于国家能源可持续发展战略研究中相关研究课题对未来社会经济发展的分析判断来进行分析预测的。

相关研究分析认为,2020年之前,我国将处于工业化和城镇化均快速发展的阶段;2020-2030年期间,工业化发展趋于稳定(减缓),城镇化仍将保持较快速发展;2030年-2050年期间,工业化及城镇化发展均将趋于平稳。从2030年左右开始,我国将进入中等发达国家行列。预计到2030年,全国人口约为14.7亿人左右,基本达到人口高峰,人均GDP达到或接近1万美元 ;2050年,全国人口约为14.3亿人左右,人均GDP达到1.4-2.8万美元。

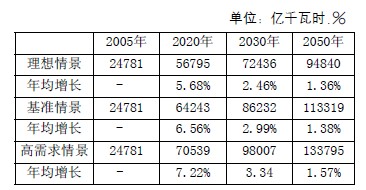

基于上述分析结论,以社会经济发展基准方案为基础,本研究对全社会电力消费需求进行了三种情景的分析预测,即理想情景、基准情景和高需求情景。上述三种情景主要基于对节能措施与政策实施力度与成效的分析和判断。相应的分析结论如下:

全社会用电量需求分析预测

基准情景下,2030年全国人均用电量约5866千瓦时,相当于韩国2001年水平;2050年人均用电量约7913千瓦时,相当于OECD国家、日本2000年水平,IEA成员国1995年水平。

相对于之前行业内外相关研究成果对2020~2050年期间我国电力需求的预测而言,上述分析预测值有了较大幅度的提高,但鉴于近十多年来我国经济持续高速增长的现实情况,仍有电力行业专家认为上述预测水平可能偏低。但从事能源战略研究的有关专家认为,参照对全社会一次能源需求水平的基本判断,此需求水平比较合理,适合作为本阶段分析未来电力发展的基础方案。

二、电力发展阶段

1. 2020年之前

重点任务及目标:满足经济社会持续快速增长的电力需求,完成对电力工业未来发展战略布局的总体安排。重点包括明确电源基本布局,落实大型电源基地建设规划;明确全国输电网架的基本格局和结构,建设技术先进、安全可靠、灵活高效的坚强电网,形成以交直流特高压为骨干网架、各级电压等级协调发展的输配电系统。到2020年,主要技术装备水平和技术经济指标达到或领先国际先进水平;通电率达到100%,人均供电能力至少比2006年翻一番。

关键外部影响因素:经济结构调整及社会发展水平对电力的需求具有较大不确定性;生态承载力、大气环境保护和控制温室气体排放增长过快等措施对电源(尤其是煤电)发展和布局有着较大的影响和制约。

2.2020~2030年期间

重点任务及目标:通过核电、水电及其他可再生能源发电技术的规模化发展,实现对发电能源结构的优化调整;电网规模及技术设施装备进一步适应并满足系统高效运行和接受多元化电源接入的需要,形成全国统一、开放的电力市场,电力供应的安全可靠性进一步提高;围绕电力工业未来技术与装备需求所开展的前期研究与主要技术装备研发完成试验示范,进入工业化应用阶段。到2030年前后,电力供应的安全可靠性进一步提高;主要技术装备水平和技术经济指标达到或领先国际先进水平;人均供电能力至少比2020年提高1000~1500千瓦时。

关键外部影响因素:2007-2009年期间世界各国根据“巴厘路线图”框架的谈判进程及结果,以及相应所形成的对未来国际气候制度的安排(尤其是我国是否将承诺一定的减排目标)。

3. 2030~2050年期间

重点任务及目标:建成发电能源供应有保障、电网高度集成和智能化、满足环保和应对气候变化等外部环境要求的电力工业体系,各项技术经济指标达到世界先进水平,可最大限度地满足经济社会发展对电力供应的要求,并具备良好的实现公共责任目标的能力。

关键外部影响因素:国际社会就应对气候变化的长期安排是否达成基本一致的认识,以及达成什么样的认识;全世界在核能、可再生能源及氢能利用等能源关键技术方面的突破性进展。

三、未来30-50年我国煤炭产业格局

随着我国工业化和城镇化步伐加快,未来几十年我国能源需求仍将持续增长。尽管优化能源结构是我国能源发展的战略方向,但在重大能源技术变革和新的主体能源出现之前,我国以煤为主的能源结构在今后相当长的时期内将难以根本改变。煤炭是我国的主体能源,是2050年以前国家能源安全的基础。2008年,全国煤炭产量28.5亿吨, 2010年超过30亿吨,2020年超过40亿吨,2030年超过50亿吨。

据国际能源署(IEA)预测,到2030年,全球煤炭消费量年均增长速度为1.5%,将达到85亿吨,其中中国35亿吨;美国能源部能源信息管理署(EIA)预测,到2030年,全球煤炭消费量年均增长速度为2.2%,将达到100亿吨,其中中国45亿吨。我国国务院发展研究中心、发改委宏观院等机构预测,到2030年全国能源需求总量为53亿吨标煤,其中煤炭为28亿吨标煤,占52.8%。我们充分考虑除煤炭外的其他一次能源(含新能源)供给能力的增长及节能等因素,预测2030年我国煤炭需求量将达到39亿吨,其中电力需求28亿吨,钢铁3.3亿吨,建材3亿吨,化工3.2亿吨,其他1.5亿吨。2050年需求将在2030年的基础上有所增加。

煤炭是我国的基础能源。煤炭稳,则能源稳。对今后30-50年煤炭格局发生的重大变化,应及早谋划,按照科学发展、和谐发展的要求,制定新的煤炭开发战略,以确保煤炭工业稳定健康可持续发展,确保煤炭对国民经济发展的支撑作用。

我国煤炭1万多亿吨的保有资源量中,90%以上分布在秦岭、大别山以北,未来煤炭消费增量的70%也将倚重这一地区。而经济发达的东部地区(包括京津冀、东北、华东、中南等)是主要的煤炭消费区(占我国煤炭消费总量的70%以上),但其保有资源量仅占全国的13.6%。这种资源禀赋、产煤地区和经济布局的不均衡性决定了我国“西煤东调、北煤南运”的煤炭供应格局,即西部地区煤炭通过大秦、朔黄等铁路专线,输往秦皇岛、天津等北方7大港口下水,航运到华南、华东的接卸港后,到达最终用户。由于列车运量小、运距长,西部地区煤炭到达东部消费市场的销售价格中运输费用占50%以上。从国外进口煤炭,可利用大吨位船舶直接海运到我国南方港口,费用较低。所以,加大开发国外煤炭资源,对于缓解我国煤炭资源产地与主要消费区域不均衡性矛盾的进一步加剧、确保煤炭有效供给意义重大。

随着我国煤炭开发重心进一步西移,东部地区快速衰竭和越来越大的供需缺口,以及严峻的生态形势,将对未来我国煤炭的供应、运输、区域产业结构乃至整个经济社会的发展产生重要影响。

1.制定今后30-50年的煤炭开发战略。根据我国煤炭资源分布、开发和消费格局,今后30-50年,我国煤炭开发战略应由“加大东部开发强度,东部掩护西部”,调整为“稳定东部,大力开发中部,适度开发西部,积极开发国外煤炭资源”。

稳定东部,就是东部煤炭生产稳定在已达到的水平,不允许继续超强度开采,减缓衰减速度,争取延长稳定期;同时开发属于东部区带的内蒙古东部褐煤,建设煤电基地,向华北送电;煤炭开发战略必须按照科学发展观要求,做到煤炭开发与资源环境相协调,资源整合与大基地建设为重点,输电与运煤相配合,依靠科技、促进升级,深度加工、洁净利用,强化管理、保障安全,发展循环经济,提高经济和社会效益。

2.加大中部调出区带资源勘探力度。2005年中部调出区带尚未利用的4500亿吨保有资源储量中,由于地质勘探程度不够,精查储量不足600亿吨。

据预测,2006~2030年,该区带新开工煤矿建设规模达20亿吨,为满足煤炭建设需要,共需精查储量3600亿吨,缺口3000亿吨。为保障煤炭资源对煤炭生产开发的稳定接续,必须加大对晋陕蒙宁地区煤炭资源的勘探力度,增加精查储量。同时,建议国家加大对中西部地区基础地质勘探的投入,安排基础地质勘探资金,专项用于完成大型煤田的找煤、普查和必要的详查,提高勘查程度,增加后备资源量,适应煤炭开发的需要。

3.抓紧晋陕蒙宁地区煤炭运输通道建设。据预测,到2030年,晋陕蒙宁地区需新增煤炭铁路外运能力10亿多吨,相当于目前4条大秦铁路的运力。

一是要加快现有干线的扩能改造,主要包括加快建设客运专线,合理分流现有铁路客运列车,大幅度提高现有干线煤炭外运能力以及实施大秦线、朔黄线扩能及集疏运系统配套改造;

二是尽快开工建设晋陕蒙宁地区直达沿海港口的煤炭运输第三通道(丰镇~曹妃甸)、第四通道(晋东南 ~日照)以及到烟台(龙口)、连云港的运输通道的前期准备工作;

三是对西南地区运煤通道进行改造,并增加广东、广西、云南进口煤炭的港口、口岸的运力。

4.加强矿区生态环境保护。依据生态环境基础条件明确划定禁止开采区、限制开采区、优先开采区范围,进一步细化煤炭资源开发布局,依据各地不同的土地和水资源基础条件,确定煤炭开采规模;重视矿区综合治理,合理规划矿井布局,推广先进开采工艺,减少矿井数量,从源头控制煤炭开采对生态环境的破坏程度;建议国家尽快建立生态环境的补偿机制,将采煤造成的外部成本逐步内部化,建立与完善合理的煤炭价格形成机制,同时加大中央财政对产煤地区的转移支付力度,用于补还生态环境的历史欠账;鉴于当前我国对采煤生态环境影响方面的研究十分薄弱,建议从国家层面上组织多学科研究机构开展采煤生态环境影响评估研究。

大力开发中部,就是在生态环境可承载的范围内,加大晋陕蒙宁煤炭基地开发力度,发挥对全国煤炭供应的支撑作用;

适度开发西部,就是新疆青海在满足区内需要的基础上,重点发展煤化工和煤电,煤炭部分外运;云贵两省煤炭资源丰富,靠近中南,水火相济,火电送粤桂,煤可援川渝;

5.采取有力措施保护煤炭资源。一是在完善《矿产资源法》和《煤炭法》的基础上,依法整顿煤炭资源市场。国家实行对煤炭资源储量统一管理,统一规划,建立国家稀缺资源和优质煤炭资源储备制度,有效控制煤炭资源的投放量和投放速度,建立煤炭资源回收率专项检查制度。二是实行煤炭资源资产化,改革资源税计征方式。建立体现国家作为资源所有者权益和应得的资源有偿使用机制,规范煤炭矿业权价款评估办法,实现矿业权资产化管理。改革资源税计征方式,从源头上控制资源开采过程中的采富弃贫现象,发挥资源税调节开采行为的作用,实行从价计征方法,兼顾资源开采动用储量(或资源回采率)等因素,建议将煤炭资源税按销售收入的3%-6%计征。三是依靠科技创新管理,提高煤炭资源回收率。改革采煤方法,强制推广长壁采煤工艺,推广无煤柱开采技术,淘汰技术落后、浪费资源、安全隐患多的开采工艺;优化采掘部置,采用薄、中、厚相结合的搭配开采方式,杜绝采厚弃薄或采易弃难;合理开采程序,杜绝因开采程序不合理而损失煤炭资源;国家在政策上应鼓励企业开采难采煤层和极薄煤层。

6.尽快启动东部地区煤炭产业结构调整的前期工作。鉴于未来东部地区的矿城矿区调整产业结构、实施转产、职工安置等方面的压力很大,建议国家启动东部地区煤炭产业结构调整的专题研究工作,及早提出应对策略;支持和鼓励东部地区煤炭企业积极开发西部地区煤炭资源,“走出去”开发国外煤炭资源,发挥其在管理、技术和资金上的优势,在异地获得更大发展。

积极开发国外煤炭资源,就是抓住我国与周边国家、非洲国家及煤炭资源丰富的有关国家友好合作的有利时机,采用兼并、收购、合作等方式控制和开发国外优质煤炭资源,弥补国内不足,主要供应东部煤炭消费区,减轻国内煤炭开发、运输和环境压力。

7.加大国外煤炭资源的开发力度。预测未来20-030年内,我国煤炭需求的10%以上将依靠进口。我国煤炭需求的这一深刻变化,必定对全球煤炭市场产生重大影响。如何抢得先机,对我国的能源安全至关重要。我们认为,应抓住当前有利时机,加快开发国外煤炭资源步伐,迅速占有和控制国外煤炭资源,做好我国能源供应的战略布局。考虑我国煤炭资源的可供量、国内需求持续增长和煤炭开采所带来的一系列负面影响,加大国外煤炭资源开发力度对减轻国内运输压力和煤炭开采造成的生态环境破坏具有重要意义。我国应抓住当前国际煤炭工业快速发展,特别是周边和非洲国家发展煤炭工业的机遇,加快实施“走出去”开发国外煤炭资源战略步伐。大力拓展“煤炭外交”,将煤炭作为我国与美国、俄罗斯、印度、澳大利亚等富煤国家能源外交的重要内容。

鼓励国内大型企业集团,到国外勘探、开发煤炭资源,通过收购、兼并等方式控制国外优质煤炭资源,建立经济、安全、稳定的国外煤炭生产基地,提高我国煤炭保障水平。政府相关部门应制定“走出去”煤炭开发规划,引导企业到国外开发煤炭资源。完善境外投资促进和保障体系,加强对境外投资的统筹协调、风险管理和海外国有资产监管,提高境外投资的安全、质量和效益。