诡异的数据

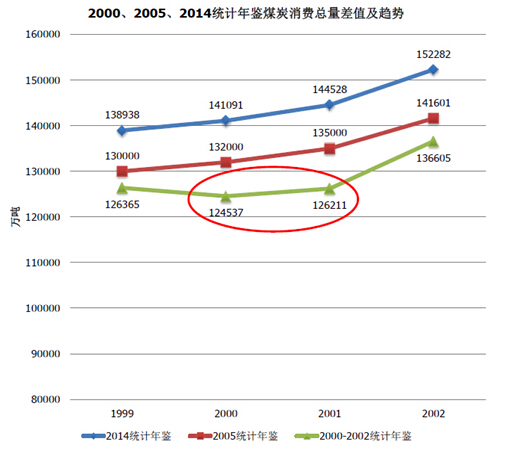

众所周知,在我国长期以粗放,高消耗的能源消费大背景下,GDP的增长难免要建立在高排放的基础上。然而由于我国煤炭消费量统计上出现问题,2000年比1999年煤炭消费不仅没有上升反而下降。GDP增长率上升,但煤炭和总能源消费量下降,这种一反常态的现象在当时引起不少争论,因为这种现象更多的是出现在北欧等发达国家,在中国这种发展中国家则是一种不正常的经济现象。随后在2005年的统计调整中,2000年从12.45亿吨煤增加了7463万吨,将煤炭消费条为正增长。在2014年中的统计中又对2000年的煤炭消费实物量增加了9091万吨。经过这几年的调整,2000年的煤耗实物量相差了1.6554亿吨,其他的年份也都进行了调整(图1)。由于统计的"误差",使得"十五"规划期间没有制定严格的节能目标,从而导致能源无节制的消耗。直到在"十一五"中确立了20%的节能目标,才将能源消费量过快增长的势头得到遏制,显然这其中对环境的破坏以及能源的浪费造成的经济损失是难以估量的。

图1

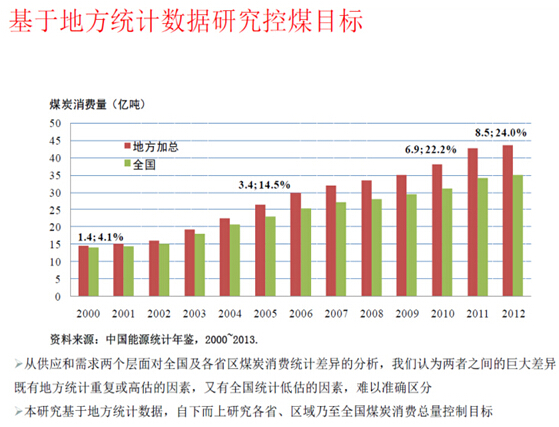

从2000年到2012年期间,从供应和需求两个层面对全国及各省市煤炭消费统计差异进行分析,发现这种统计误差越来越大。例如2000年国家和地方统计之和,煤炭消费量有4.1% 误差。2012年这种误差达到24%,相差8.5亿吨(图2)。这种巨大的误差既有地方统计重复或高估的因素,又有全国统计低估的因素,难以准确区分。目前为了推进节能减排工作,全国各个省都制订出了如何减少煤炭消费总量的政策、措施、投资和办法等等,但是如果煤炭的数据不清楚,煤炭消费总量下降的任务就不可能很好地实施,就会严重地影响到全国制订的PM2.5的污染防治下降的目标,这对煤炭高消费地区来讲尤其显得重要。

图2中国能源统计存在的问题

我国能源计量,从名词术语、定义到计量方法,1950年代依照前苏联的系统,沿用至今。然而据NRDC中国项目能源高级顾问杨富强透露,我国能源统计存在着统计人员缺乏、统计方法偏颇、统计体制不顺、统计能力薄弱等问题。首先,统计人员缺乏。我国国家统计局的能源统计司人员约30人,负责能源和环保部门的统计工作。而发达国家高度重视能源统计工作。美国能源部能源信息署有625名工作人员,2013年经费达1.056亿美元。国际能源署能源统计机构有190名来自成员国的能源和统计专家,有14种能源统计出版物和IEA/OECD能源数据库。我国垂直化的多级统计机构的总人数并不少,但专家少,人员冗杂导致效率低下。

其次,在统计方法上也存在缺陷。第一,数据偏差大。能源生产和消费统计,规模以下企业大多是推算的,人为因素多,数据偏差大。最突出的是煤产量统计,小煤矿瞒报现象已成为人尽皆知的"秘密",第二,能源品种分类不全。我国将煤炭及其衍生品分为七种,而在国际上普遍分为十二中,显然不同煤种和煤炭衍生产品和CO2排放因子存在明显差异。第三,煤炭按原煤计量,联合国规定煤炭按商品煤计量,世界上只有我国和俄罗斯等少数几国至今仍按原煤计量。第四,在能源平衡表上也存在较大缺陷。按照国际通行的能源平衡定义、统计和计算方法,我国能源平衡表的缺陷主要在平衡表结构、行业分类、企业能耗统计、统计差额控制等方面。在我国能源平衡表中,直接燃烧的生物质能(2012年达130Mtce,Mtce=百万吨标准煤),以及光伏发电、生物质和垃圾发电、太阳能热水器、地热利用、农村沼气和生物燃料(2012年共计66.4Mtce)未计入一次能源供应。而据杨富强博士介绍,中国能源平衡表最突出的问题是行业能源消费统计至今仍采用较为落后的"工厂法",即按行业所属企业法人统计能源消费量,而不是按产业活动分类统计。结果有些行业和能源消费量严重失真。比如,公路运输只统计交通部门营运车辆用油,不计其他部门和私人车辆用油。这对交通运输能源消费量有很大影响,同时也造成了统计数据的偏差。

另外,统计体制不顺。能源统计统一领导、分级负责的管理体制,纵向层层汇总,逐级上报,横向分散型的调查统计体制,存在明显弊端,抗干扰能力弱,漏统、重复计算多,数据质量差,统计偏差大。同时,统计能力薄弱。目前,我国能源统计应有的功能大部分缺失,政府统计机构无力承担许多调查统计工作,不能适应能源战略和规划研究制定、能源市场调控、能源和节能管理、能源环境控制以及国际交流与合作的需要。

改革建议

一,要对能源统计体制进行改革。我国分散型的能源统计体制,存在零散、粗疏、不完整、不规范、不及时等弊端,缺乏质量保证和公信力。我国长期以来形成了分散式能源统计体制,不同来源的数据存在不一致,影响了官方统计的公信力。因此,建议未来的能源统计应重点加强能源消费统计和可再生能源的统计。

二,也要求对能源统计制度的完善必须以满足加强能源生产、消费形势监测、研究,支撑能源管理工作为目标。建议由国家发展改革委、国家统计局和国家能源局共同牵头,联合行业协会、研究构建集中统一的能源统计体制,大力加强政府能源统计机构。

三,将全国和各省市的统计系统都纳入统一的核算体系,统一能源统计和计量口径。尤其是煤炭统计数据误差的问题,在统计系统中自下而上的统计系统误差很大。市、地、县统计的能源数据比省一级的统计数字要高很多。各个省统计数据的能源消费和生产总和也要比全国统计的能源消费和生产数据高许多;这种误差越来越严重。这种状况应该得到改变。

四,统计机构收集的各种统计数据报表,包含了大量信息,应该通过各种渠道,公布有关统计信息,使研究、生产和政府部门能够充分利用这种信息指导工作。如在统计报表中,分类更多更细,包含有更详细的部门行业和地区的数据。这些数据可以经过不同的分类换算,不仅可以跟国际进行比较,更可为政策分析提供更好的能源数据支持。因此应该通过各种方法,如通过网络发表更详细的分行业或生产企业的各种数据。

五,应加强专业统计统一协调。以建筑能源消费统计为例。在我国能源平衡表中,建筑能源消费是居民生活、批发零售业和住宿餐饮业、其他行业三者之和(扣除用于公路运输的汽油和柴油)。建筑能源消费缺乏专门调查统计。建筑物种类多,分布广,能源消费结构复杂,统计难度大。建筑用能涉及住建部、农业部、国土资源部、教育部、文化部、交通运输部、商务部、国家卫生和计划生育委员会、环境保护部等部委。应建立相关部委、行业协会调查统计体系和统一协调机制。

六,改进能源平衡表统计,建立国民经济行业分类口径与能源领域通用口径之间的对照关系。中国能源平衡表中,终端能源消费应扣除能源工业用能,能源工业用能单列。交通运输从交通运输仓储和邮政业中分出单列,并按各种运输方式调查统计。平衡表中行业能源消费量应按产业活动分类统计,废除陈旧的"工厂法"。 七,煤炭按商品煤计量。中国煤炭按原煤计量,人为推高能源消费量、单位GDP能耗、CO2排放量、煤矿事故死亡率等数据。鉴于中国煤炭产量和消费量十分巨大,其负面影响不容低估,不应再抱残守缺,作茧自缚。应尽快改为按商品煤计量。

结语

中国目前是全世界二氧化碳排放最高的国家。气候变化是各国共同面对的严峻挑战。能 源消费排放的二氧化碳是人为的主要的温室气体之一。能源统计的不准确会影响中国在低碳 道路上所采取的各种措施和投资。中国政府承诺到2030年,二氧化碳不增加排放,也就是 说在2030年左右要达到二氧化碳排放的峰值,以及非矿石能源在总能耗中要占到20%。如 果统计的数据不准确,会造成应对的措施不得力,增加了许多实施的困难,能源数据统计的 问题困惑着研究人员和决策人员。目前的当务之急要充分利用最近的第三次全国企业普查, 摸清各种经济数据,包括能源统计数据,扎实地把中国的统计基础牢固地建立起来,使中国 的能源统计数据为政策制订、经济生产发展、市场指引以及人们生活水平的提高等方面做出 积极的贡献。