摘要:进入21世纪,中国能源面临着五大严峻挑战:能源供应紧张、液体燃料短缺、环境污染严重、温室气体排放、农村和城镇清洁能源供应等,严重制约了我国的可持续发展。我国以煤为主的能源格局仍将持续,发展模式和用能理念必须从我国的具体国情出发,走自己的路,严格执行能源生产和消费总量控制,从整个产业链和供应链节能减排,从全生命周期角度提高能源的综合利用效率。本文提出可持续能源系统的基本原则IDDD+N:转换整合化(Integration)、需求精细化(Differentiation)、供应多样化(Diversification)、布局分布化(Decentralization)和调度、控制、管理网络化(Network)。可持续能源系统的核心是“把合适的能源放在合适的地方”。

关键词:总量控制;节能;全生命周期;产业链和供应链;可持续能源系统

序

如果按照目前的燃料应用趋势(按照常规情景),我们将在耗尽化石燃料之前先耗尽“大气”。恐怖主义不会威胁到高科技生活方式下我们的生存能力,但是能源会。人类活动所引起的气候变化将抵消我们在防治疾病、减少贫困、防止战争和保持生物多样性等方面所做的所有努力。

一、我国能源面临的五大挑战

1、能源需求总量的急剧增加和能源供应的巨大压力

我国能源总量需求大且快速增长,目前是世界上仅次于美国的第二大能源生产国和消费国,但人均能耗尚处于较低水平。2007年我国能源消费总量为26.56亿tce,占全球16.8%;人均能耗约为2tce,低于世界平均水平(2.42tce)。[1]我国工业已进入重化阶段,按世界各国发展的历史规律来看,能耗迅速增长阶段似不可逾越。能源消费总量的急剧增加给我国的能源供应带来了巨大的压力。这么大的一次能源需求我们是否能够供应,其所引起的污染是否有足够的环境容量?怎么解决?

2、 液体燃料短缺

我国2007年进口原油及其成品油约1.79亿吨,对外依存度达到49%,[1]今后将继续增加,能源安全和石油替代如何考虑?我国的汽车工业、石化工业如何用创新的发展模式来适应这个形势?在车用替代燃料方面我国应以此为契机走出自主创新的道路。

3、环境污染严重

污染物质主要是SO2、NOX、PM2.5-10、Hg和CO2,这些污染物的80%是由于化石能源的利用,尤其是煤的直接燃烧所引起。目前我国有30%-40%的地区(主要是西南地区)出现酸雨现象,呼吸系统疾病不断增加。需要认真研究的是我国对这些污染物“可容忍”的环境容量究竟是多少?

4、温室气体排放

目前全球每年排放CO2250多亿吨,空气中的CO2浓度,从工业化150多年以来,已从280ppm增至380ppm,目前以3ppm/年的速度增长。温室气体对地球将形成灾难性的后果,在经历了长期的争论后,全世界的学者已有共识。所以,全世界都在采取多种措施减排CO2。目前,我国的CO2排放总量已接近60亿吨,实际上已为世界第一。因而,从战略高度、从现在开始就应该认真考虑我国CO2如何分阶段减排的有关战略技术和政策问题,否则的话,在今后几十年我国将会为此付出更多的代价。

5、8亿农民及城镇化所需能源的供应

到目前为止,有相当数量的农民没有得到良好的能源服务,他们仍依赖当地的农业废弃物(秸秆、柴草等)作为主要能源,有些地方甚至仍在砍伐森林和破坏生态。此外,我国城镇化率以每年1%在增长,每年有将近一千万人口进入新的城镇。据统计,城镇居民的人均能耗是农村的3.5倍。这部分份额巨大的能源应来自何处?如何才能结合社会主义新农村的建设提供给广大农村和新建的中、小城镇符合中国国情的现代化能源服务,以减少生态破坏,减少室内污染,提高农民生活质量等,这是整体能源战略的重要组成部分。

以上这五点是我国能源面临的严峻挑战,能源战略、能源科技、能源政策都应以解决以上五点为出发点和落脚点。

二、无法改变的事实

1、根据对能源需求和能源供应的预测,煤炭现在以至将来(直到2050年或更晚)在我国能源仍将起到主导作用,预计到2050年煤炭将占能源消费总量的50%-60%(目前为70%),但总量仍会不断增加。

2、煤炭用于发电的比例会越来越大,目前为50%,预计到2020年,将到70%以上。这意味着燃煤电厂排放的CO2将占CO2 排放总量的60% 以上。

3、煤的开采和直接燃烧已引起严重的生态和环境污染问题,70%-80%以上的SO2、NOX、Hg、PM2.5-10、CO2等都是由于煤炭直接燃烧所引起的。

4、煤的直接燃烧难以解决温室气体减排问题,从电厂尾气中捕捉CO2的巨大投资和能耗难以承受。对于60万kW、100万kW的大型燃煤电厂,采用超超临界蒸汽参数的供电效率可达43%-45%。采用尾部烟气脱CO2效率将下降11个百分点,即效率为32%-34%。要得到相同的有用功,需要消耗更多的煤,从而形成恶性循环。

5、由于我国石油短缺,车用液体燃料还是得从煤基替代燃料上找出路。液体燃料短缺的大规模缓解只能通过煤基替代燃料(F-T合成燃料、甲醇、二甲醚等)实现,生物柴油和玉米等纤维素合成的乙醇只能解决一部分液体燃料短缺问题。当然,煤炭对我国来说也是稀缺资源,但相对于其它能源资源仍可“忍受”,若每年将煤炭产量的1/8用于车用液体燃料的生产,生产几千万吨的替代燃料,从总的能源供应角度不会带来很大的不平衡。煤基醇醚燃料的替代成为我国必然的战略方向。

6、由于我国能源消费总量的急剧增长,可再生能源(主要是风能、太阳能和生物质能)在2020年以前很难在总能源平衡中占有一定分量的比例,因此2020年以前再生能源在份额上不能解决我国能源的主要问题。

三、提高能效和节能——必由之路

1、总量控制势在必行

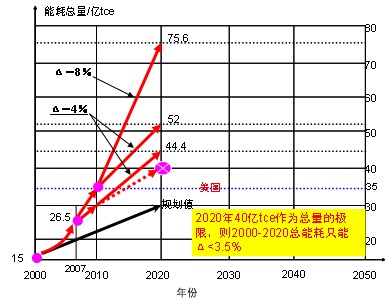

我国正处在工业化、城镇化和机动化并举时期,从经济发展阶段的客观规律来说,中国也会经历基础设施建设的高能源强度时期,目前正处于上升阶段。从图1对我国能源消费总量的估算可知,如果2008–2010年能源消费总量年均增长率为4%,则到2010年能源消费总量约为30亿tce(实际上打不住,最近几年增长是10%,年增长约2亿tce);当年均增长率为8%时,2010年能源消费总量约35亿tce。如果2011–2020年能源消费总量按年均增长率4%和8%分别进行估算,比较有可能的是2020年能源消费总量达到52 亿tce。这远远超过我国资源和环境生态所能承载的极限。美国2006年的能耗总量为33.3亿tce,按照我国目前的势头,将在2010年就要超过美国成为世界第一耗能大国。然而,且不说温室气体排放所面临的巨大压力,从资源供应、环境容量、生态退化、能源安全来说,这个能耗总量是我国这块土地所无法承受的。

图1我国能源消费总量预测

对我国的能源生产和消费总量,必须设定每一发展阶段的“天花板”,在动态总量的约束下,通过产业结构调整、科技创新、开发有自主产权的关键核心技术和产品,进而在国际市场上提升核心竞争力——这才是可持续发展的模式。面对我国能源生产和消费的严峻形势和挑战,必须从我国的国情出发,在当前能耗水平较低时,科学决策和引导人们在能源的生产和消费过程中提高能源利用效率和节能,为我国的长远发展“奠好基、塑好型”——不但可以少用能源,更决定了我国长远发展的路径和基调。

2、能源的加工和转化过程节能

图2 中国历年能源消费情况1995-2007(按行业划分)

从图2我国历年能源消费情况来看,工业在总能源消费中占有主要地位[1]。2007年工业能耗占我国总能源消费的71.6%;在工业能耗中,重工业占工业能耗的85.8%,其中六大耗能工业占工业能耗的72.4%。提高能源的加工和转换效率,应当尽可能提高每一个环节的效率。

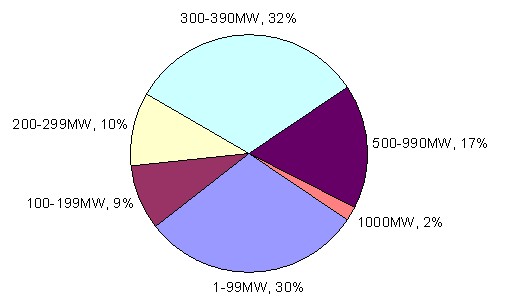

截至2007年底,我国总发电装机容量为71329万kW,其中火电55442万kW。国内最先进的火力发电装备已达到或接近世界先进水平。由于目前我国的火电机组仍以中小型火电机组为主,单机容量100MW以下的机组容量比例占火电装机总量的30%,而单机容量500MW以上的机组所占容量比例不到20%(图3),由此导致我国总体发电水平低下。[2, 3]发电效率提高1%,可以实现CO2减排2%-3%。

图3 2007年中国火电装机容量构成

各种先进车用动力的效率也在不断提高,柴油机效率(Tank-To-Wheels)为20%-25%,混合动力效率(TTW)30%–35%,电动车效率85%。我国还有大量低效率和高污染的小型工业锅炉(平均运行效率65%-70%),这些锅炉每年用煤量约4亿吨煤,如果运行效率平均提高20%-25%,则节煤率达30%,年节煤率达1.3亿t,折合9000万tce,占一次能源消费总量3%以上。

3、终端利用节能

目前我国的单位产品能耗较高,高出世界平均水平20%-30%,通过技术进步降低能耗仍有一定的空间,而节能最有效的措施是从需求侧减少对钢铁、有色、建材、石油加工、化工和电力等高耗能产品的需求。

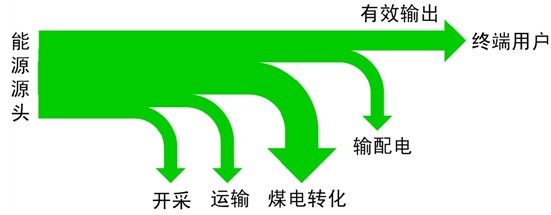

任何可用能都是从能源开采、运输、转化(主要是发电)、输配至终端用户。以发电为例(图4),到达终端用户的有效输出只有原开采能源的1/4-1/5,终端设备(风机、泵、压缩机等)提高1%的相对效率就相当于能源源头提高4%的相对效率,终端设备节能具有倍数很大的“放大”效应。因此,除了提高整个产业链各环节的效率外,更应把终端节能放在首位。

图4发电终端节能的“放大”效应

量大面广的压缩机、风机、泵等通用机械是我国工业领域最主要的耗能设备,泵、风机、压缩机三类产品年耗能总量占全国发电总量的40%以上,其中泵类占20%、风机10%、压缩机10%。但这类产品的设计效率、系统运行效率和实际运行效率比发达国家约低30%,若通过提高效率,节约的电能为目前发电总量的12%。

另一个突出的例子是汽车能效。从石油开采到车轮的推进力只剩下小于1/5的能量,再考虑推动有效载荷(乘客),只有近1/50的能量可资利用。所以,对车辆来说,减少各种摩擦、阻力、车身自重(用超轻材料),提高有效载荷比例是节能的关键,其“放大”效应是几倍到几十倍。

同理,对建筑能耗不能单从运行过程中的照明、采暖、空调计算,而必须进行全生命周期分析,把建房的耗能折算进来。通过建筑能耗的全生命周期分析可知,设计规范化、产品质量提高和房屋使用寿命延长,可以大大减少全生命周期的能耗。建筑的设计对建筑的全生命周期节能具有非常重要的作用,如建筑的选址、门窗、屋顶、围护结构、采暖系统、空调系统、管道布置、照明等一旦设计建成,对节能的技术路线就基本锁定。因此,要从全生命周期考虑建筑节能,在意识、技术和管理等多方面采取节能的措施,加强监督和管理。

4、广义节能

依靠技术进步提高的效率是整个产业链中某一个或几个环节的效率,是狭义上的效率,中国已经在这方面花费了几十年的努力。实际上,一些单项技术的效率已经到了一定的极限(如大型压缩机的效率已达88%-90%、燃气轮机工质温度已达1400℃-1500℃、天然气到甲醇的变换效率已达29GJ NG/t),在此基础上提高1个百分点已经相当困难。然而,考虑到我国能源资源现状、工业化、城镇化、机动化、人们消费行为等多种因素的影响,单纯依靠技术不足以解决能源领域所面临的所有问题,只能解决其中一部分。从全生命周期的角度审视我国目前的能源系统,存在着很多不合理的地方。

l 当超超临界机组运行在非设计工况下,则其发电效率的优势在整个能源消费过程中的效率优势将大大减小。然而,我国的很多大型机组(300-600MW),甚至于超临界和超超临界机组有时处于调峰状态运行,特别是2008年平均年运行小时数不足5000小时。

l 利用化石燃料燃烧(1400℃高温或更高)、传热、发电、远距离输送,然后用于室内空调,冬天将室温提高20℃,夏天降低5-10℃(相对于外界温度)。高温低用,高品位的高温热、电没有得到合理利用,使整个能源系统的可用能大大减少。

l 利用秸秆发电。秸秆高度分散、能量密度低、收集半径大(50-100km),消耗稀缺的液体燃料(如柴油)和人力。且这类电站单位容量投资大(常规电站一倍以上),热效率偏低(30%以下),而产生的电量也有限。相反,农民不得不将煤用于采暖和炊事,带来较低的效率和严重的污染。特别是对于我国人均耕地面积小(人均1/15公顷)的基本国情,秸秆应首先满足农民的需求。此外,从能源生产和消费的全生命周期来说均是不划算的。

l 在建筑能耗方面任何一种新技术的推广应用,必须进行全生命周期分析,有不少例子,似乎是新技术,但最终结果是耗能更大!如现代化办公大楼的中央空调和分体式空调的使用。中央空调,对其系统本身的运行来说,可以采用最先进、最高性能的空调系统,然而它实行的是全时间、全空间的运行模式。实际上,楼内各房间的使用在时间和空间上均是间歇性的,从整栋大楼的建筑能耗来说,中央空调反而比分体式空调高得多。

l 近年来争论比较多的发展粮食乙醇,对其要从全生命周期能量转换(与此相关的是全生命周期CO2排放)、土地利用(单位土地的产出)、水的利用等多角度来衡量是否是真正的可再生能源,不是原料是可再生就是真正的可再生能源。

因而,以全生命周期的分析方法,从整个产业链到产品终端、应用终端,提高建立在广义能源系统基础之上的广义效率则显得尤为重要,并且更具潜力。因此,应当着眼于整个能源系统的研究,向系统整合要经济效益、向系统整合要能源效益、向系统整合要环境效益。

五、可持续能源系统:IDDD+N原则

21世纪是一个多元化时代,能源供应多元化,转换多元化,分散、集中多元化,终端应用供应一体化。对我国而言,能源种类繁多(煤、油、气、核、风能等可再生能源),应当有一个各种能源相互取长补短、相互配合、发挥各自优势的战略布局,而不是“各打各的仗”、“各吹各的号”。一个国家的能源系统是一个有机整体,是一个各种不同能源的转换、输送,并且以各种不同形式或产品(交/直流电、高/低温热、机械能、化工产品等)服务于终端用户的庞大且复杂的广义总能系统。

1、转换整合化(Integration of the processes)

转换整合化就是要打破不同行业之间的界限,按照系统最优原则对如发电、化工、冶金等生产中的物质流和能量流进行充分集成与优化,改变传统的工艺过程,达到系统的能源、环境、经济(3E)效益最优的目的。

广义总能系统从氢碳比(H2/CO)、压力、物质、温度等多个梯级利用层次进行系统优化,从而实现温度对口,成分合适,物理火用(Physical exergy)和化学火用(Chemical exergy)的梯级利用。在类似于图7的多输入、多输出系统中,每种能源必须发挥其特殊长处。若把可再生能源当作一种有份额的一次能源“插入”到整个能源系统中,根据不同可再生能源的特点来确定其在整个能源系统中的战略地位,使之各得其所,发挥长处。

转换整合化在能源研究领域已做了大量的研究和探索,特别是以煤气化为核心的多联产系统,可以实现电力、液体燃料、化工产品等的联合生产。其它系统还有:煤基–化工/电多联产系统;煤基–钢铁/电能源系统;煤气化+天然气重整系统;煤气化+焦炉煤气(更加合适的H2/CO比,减小水蒸气变化过程的能量损失);铁矿石+煤气化(消除高污染的煤焦化过程);冷热电三联产联供(单元容量300MW以上大规模机组回收利用去凝汽器乏汽余热给区域供热)等。

可再生能源利用一定要从国情,从各地区的具体情况出发,因地制宜,因时制宜,因应用制宜,从国家高度一定要把“合适的能源放在合适的地方”。不同可再生能源在整个能源系统中的战略位置应当根据各自的特点进行定义。根据广义能源系统利用的原理,必须考虑可再生能源与化石能源的集成利用,如生物质和煤的混烧发电、太阳能集热器+热泵+天然气(建筑能源供应)、太阳能加热火力发电厂的锅炉给水、大规模风场+燃气轮机或压缩空气蓄能、风能和煤化工的集成等,均为目前可再生能源的发展找到较“合适的位置”。

多种能源相互整合,各自发挥优势、特长。天然气、煤气化、焦炉煤气、煤层气、再生能源(风能、太阳能、生物质能等),通过不同过程物质、压力、温度等的耦合效率提高的潜力为15%-20%。

2、需求精细化(Differentiation of the demand)

根据终端用户对用能需求的多样化,因而要对终端用户的用能需求进行精细的分解,按不同的用能需求、需求的不同层次和动态变化,为能源供应、规划和配置提供指导信息和基础。

对热的需求:高温,作为不同的工业利用;中、低温,可用于建筑物冷和热的供应,然而通常利用高温热源来满足此需求。

对电的需求:区分高/低电压、交/直流电的不同需求;稳定、相对稳定(允许一定范围的波动)的电力需求。

对交通的需求:城市公交、城际客车、市郊客车——有固定的行车路线;出租车——相对较短的行驶距离;家庭轿车——各种动力,如电动、混合动力、“插电(Plug-in)”。

对供给稳定性的需求:稳定的供给,大多数的工业过程,一定要求电网供电;允许一定波动的供应,如电解铝或水、海水淡化,以及其它允许较大的波动化工生产过程,则可以用非并网风电或其它不稳定的可再生能源电。

只有在终端需求精细化的基础上,多样化的供应才能更大程度地满足能源系统的需求,可再生能源才能在能源系统中起到较大的作用,也为车用替代燃料(甲醇、二甲醚)的生产和基础设施规划打下基础。不同的终端用户应当根据当地具体的条件使用合适的能源,从而消除能源转化和运输(或传输)过程中不必要的环节。电从清洁、方便和基础设施等方面来说,是能源的最好载体,它可来自于化石能源和可再生能源。

3、供给多样化(Diversification of the supply)

为满足精细化的需求,可以靠一种或多种形式的能源保障供应,能源形式具有多样化:煤、石油、天然气、核能、水能、太阳能光伏、太阳能热、风能(大、中、小规模)、生物质等可再生能源。各种能源更具有自身的特性,它们应当在整个能源系统中找到各自的合适“位置”,发挥长处,各得其所。因此,能源供给系统中,需要重点研究的不是各种能源能做什么,而是它们在我们的能源系统中应该做什么,这是两回事,并尽量用较少的能耗代价满足终端用户精细化的需求。

如何使多样化的供应满足精细化的需求,基本原则如下:

(1)集中且高能量密度的能源应当集中利用和转化(高效率、低污染),并利用现存的基础设施(如电网、天然气管网等)连接到终端用户;分散且低能量密度的能源应当分散利用,如农村地区的能源供应。

(2)优质能源,用于发电;中、低质能源,应当梯级利用,避免能源转化过程中不必要的环节。尤其要全盘规划和考虑我国品种各异的煤炭资源如何利用的问题,哪些煤种适合气化,哪些煤种适合发电,这些都需做仔细研究,把合适的煤种用在合适的位置上。如我国各地大量的褐煤(高含水量和高灰分)该怎样合理利用,需要做大量研究。

(3)可再生能源由于能量密度低和随机性,应根据当地具体的情况,因地制宜。例如生物质高度分散性和运输困难,适宜分布式就地利用,所以应当首先满足广大农民采暖和炊事的需求,以及中小城镇的工业锅炉。

在供给多样化中,高品位能源高品位利用;低品位能源低品位利用,并尽量减少能源损失;物理能——合适的温度进行匹配,梯级利用;化学能——合适的组分,合理配置,多产出,充分利用原材料中的有用物质。

4、布局分布化(Decentralization of the grid)

分布式供能系统是中小规模的终端导向的能源系统,能源在当地进行生产、转化和供应,进而满足终端用户多样化的需求。分布式供能系统的特征有:

(1)能源在距离和形式上与终端用户密切结合,能量转化、运输(或传输)等环节效率高、能量损失小。

(2)中小规模的能源系统(微型燃气轮机、内燃机、热泵、风电、太阳能光伏、太阳能集热器等)与不同形式的蓄能系统相结合。廉价且方便的大、中、小型蓄能系统(蓄电、蓄热等)是节能的关键,且急需技术上的突破。

(3)多种能源资源(天然气、液化天然气、城市煤气、焦炉煤气、煤层气,包括可再生能源)可资利用。低能量密度且高度随机性的可再生能源可以更加方便地利用。

通过布局分布化提高系统能效的潜力可达到20%-30%。在广义能源系统中,因地制宜地进行分布式布局,集中电网、分散电网和离网运行相结合,不同种类的能源应当以互补和互相结合的方式进行利用。分布式供能系统可以实现区域性热、电、冷结合,按功率需求的大小采用模块化布局,机动灵活,就地满足用户要求,减少热源多次转化和输送,可以把能源利用效率从40%-50%提升到80%-85%。

5、调度、控制、管理网络化(Network)

在以上提出的转换整合化(Integration of the processes)、需求精细化(Differentiation of the demand)、供给多样化(Diversification of the supply)、布局分布化(Decentralization of the grid)的基础上,再加上快速发展的网络信息技术,实现调度、控制和管理的网络化(Network),按上述原则对现有的系统逐步进行改造转化,并按此原则建设新的能源系统。

灵活性、可控性、可靠性、在线静态和动态的优化都是能源系统面临的新挑战。快速发展的信息技术可用于促进新的可持续能源系统的建立,如数据搜集、网络传感、在线监测、数据分析、数据挖掘、数据预测(特别是可再生能源);建立起覆盖面广的能源信息平台和多层次优化的网络(小、中、大、地区、省);充分利用信息技术,在全国、各省市、各地区全面搜集、整合、细分各种需求和供给信息,进行多层次协调优化,达到动态总量控制的目标。通过调度、控制和管理的网络化的节能潜力至少有50%以上。

建立可持续能源系统是一个渐变过程,但目标要明确,政策要清晰,措施要果断。将IDDD+N的原则和要求,分解成各行业、各地区的实施细则,建立大小不同的可操作的模板和示范工程。弄清现有系统分阶段、分层次向IDDD+N靠拢的路线图(Roadmap)。国家应在多方面加以牵引,向这些模板靠拢,如规章制度、鼓励政策、价格政策、各种国家资助(立项与资金投入)、科研和工程中心建立、人才培养、民间投资引导等。可持续能源系统建立在全生命周期分析方法的基础之上,其核心思想是“把合适的东西放在合适的地方”(Put the right thing on the right place)。

六、结论

1、控制能源生产和消费总量势在必行。能源的生产和消费需要有总量“天花板”的约束,必须果断、迅速地走十分节约、十分勤俭、并且尽可能与大自然和谐相处的发展模式。否则大自然的惩罚会越来越凸现,中国人民将付出越来越沉重的代价。

2、着眼于全产业链和终端消费节能,充分利用终端节能的“放大”效应。通过经济、道德、制度等“组合”手段,来引导节俭的生活方式和适中的生活水平。

3、着眼于全生命周期节能,经济发展应以财富的精细化生产为导向,坚决防止基础设施的重复建设和过度建设。根据实际需求逐步指导生产和建设,千万不要一哄而上,受国内、外炒作的影响。

4、可持续能源系统应当坚持IDDD+N的原则,目前应当弄清现有系统分阶段、分层次向IDDD+N靠拢的路线图(Roadmap),建立可操作的模板和示范工程。我国的工业部门一定要站在整体3E最大效益的高度,打破原来的行业界限,整体集成。

5、通过动态的总量控制、全生命周期分析,一定要把合适的能源放在合适的地方。可再生能源的发展,尤其是大规模开发风能和太阳能,一定要结合我国具体情况,探索这些能源在我国整体能源系统中的最佳“位置”,发挥它们的长处,使它们各得其所。

参考文献

1. 中华人民共和国国家统计局编. 中国统计年鉴2008. 北京:中国统计出版社,2008

2. 国家电力监管委员会. 电力监管年度报告(2007). 北京: 国家电力监督委员会,2008

3. 中国电力企业联合会. 全国电力工业统计快报(2007). 北京: 中国电力企业联合会,2008

4. 陈江红,李启明,邓小鹏. 住宅建筑全生命周期的能耗分析. 建筑经济,2008(7)

武田艳,何芳. 可持续性住宅全生命周期的节能研究. 工业建筑,2008(3)