蒙定中 原电力部生产司教授级高工、国际大电网委员会CIGRE和美IEEE会员

摘要:中国电力容量发展已达世界首位,但发电结构很不合理,污染最严重的燃煤机组比例居世界首位,因不重视调峰,迫使所有超超临界/超临界大机组在每天低谷时不得不亚临界运行,造成环境污染更为严重,且为此要多装1.2亿千瓦燃煤机组而浪费4440亿元投资。这投资额足够装设合理的调峰设施,包括增大水电调峰能力、多装抽水蓄能、燃气联合循环等,不仅解决过多煤电问题,还解决我国当前装机容量/弃电比例皆具世界首位的风电/太阳能发电的严重浪费问题,同时也需配合为降低燃煤机组容量比例而主要靠发展更多核电。“十三五”应起步电源结构改革,推动绿色、低碳、高效、安全之路,以彻底解决长期以来不合理的电源结构。

中国电力容量发展现已达世界首位,有史以来全世界共发生25次重大停电(每次负荷损失≥800万千瓦)事故,我国除台湾外为什么从不发生?因为中国1981年颁发的《电力系统安全稳定导则》,并按此建设了可控的“分层”、“分区”的交/直流电网结构,和安全的“分散外接电源”的电源结构;又实行“保结构完整”的继电保护技术建立“三道防线”,我国六大超高压分区电网取得的安全实效创世界首位。

国网公司为了垄断,采用“交流特高压”要将三个(华北/华中/华东)区合成一个区域庞大的交流同步大区,违反《稳定导则》分区/分层/分散外接电源规定;特别是经历上世纪苏联采用交流特高压的运行和欧美日的科研实践证明,比合理应用现行的超高压电网浪费严重高达数千亿元,又极不安全,必将步入重大停电危局。

南方电网公司决定不采用“交流特高压”,按《稳定导则》采用直流将原一个东西长距离大区再分2~3个区,彻底将原近2000公里的交流50万伏线路输电改为中短距离或直流输电运行,又避免了原不安全的交直流并列运行;此外,还以直流隔离将广东分东西两个小区,更彻底解决大批远距离直流输电馈入和短路电流超标等一系列安全问题才是英明的决策。

一、为什么中国(除台湾外)从不发生重大停电事故?

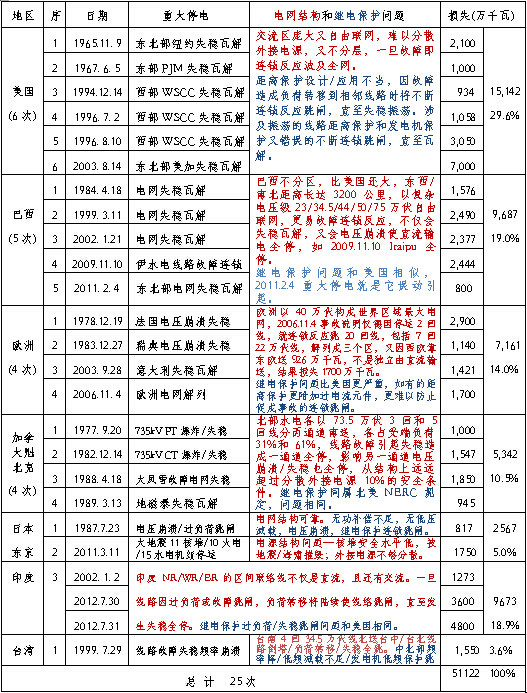

表1 世界重大停电(每次损失≥800万千瓦)

2012年7月30日和31日印度北部共发生两次重大停电,使世界重大停电由23次增加到25次。重大停电通常经历两个阶段:

第一阶段是在庞大、不可控的自由联网结构上一旦单一线路跳闸,即自然造成负荷转移,使不合理设计和整定的线路距离保护不断的“连锁跳闸”,直到重负荷转移到弱联系的高阻抗回路上,就失稳振荡。

第二阶段是受失稳振荡波及的线路和发电机也由不合理设计和整定的线路距离保护和发电机失稳保护“连锁跳闸”,使系统瓦解为很多缺电弧岛,最终大停电。

世界上对系统失稳的处理有两个不同的准则:第一个是北美电力可靠性委员会的1997年《NERC规划准则(NERCPLANNINGSTANDARDS)》规定“当系统发生稳定的摇摆时,发电和输电的继电保护应避免跳闸”;实际上就要在失稳时将发电机和线路都“连锁跳闸”;结果就是瓦解而大停电。

第二个准则是中国1981年颁发的《电力系统安全稳定导则》,对发电厂和交直流电网结构规定为《分区-采取直流将交流电网分若干大区》,《分层-高压和低压交流电网采取幅射性联接》;《分散-单一发电点直连负荷中心》和为“保结构完整”的继电保护技术上《避免线路过负荷连锁跳闸》以防止暂态失稳;同时即使失稳时,《避免线路和发电机因失稳连锁跳闸》,系统都会在短时内自动恢复同步运行,从而避免大停电。所以中国(除台湾一次外)完全防止了重大停电。中国的系统结构和继电保护设计是根据周密研究国内外大停电的实践经历,结论是“连锁反应大停电的原因——不受控制的电力系统结构和继电保护”。

美国电科院和直流联网(DCInterconnect)公司在2008年1-2月IEEEPower&Energy期刊发表报告[1],为防止美欧多次重大停电,建议在电网结构上将美国东部网(EI–7.55亿千瓦)应用直流隔离分为四个交流区,同时也适用于美国西部网(WI-2亿千瓦)和西欧(5.3亿千瓦)电网,这可以说是美欧在电网结构上解决重大停电的起步策略。2007年国际大电网CIGRE在日本大阪召开会议时,美国电科院Dr.RamAdaba听到我国系统发展策略报告[2]后,主动问及我国电网结构经验并得到有关资料,可能对它们有关的分区结构建议有所帮助。他们报告提出美国再分区的建议至今末能执行,但值得注意的近年具备世界上最大交流电网的欧洲却接受了改造电力系统结构经验,采用直流分区;目前已应用42套直流作隔离设施,将欧洲分很多“分区”[3]以提高电力系统的可靠性和防止系统大停电。这说明中国电网结构的安全经验已得到世界的重视。

日本面积小,37.8万平方公里,近3亿千瓦负荷,用直流或单(个别双)回交流50万伏联网分为9大区,结构安全,就不会发生失稳大停电;1987年东京重大停电是无功不足,电压崩溃造成。世界重大停电中只有一次是电源结构安全问题,就是2011年3月11日日本福岛第一核电站早期核堆安全水平低,被地震/海啸摧毁。

二、电源结构改革是电力工业亟待决策的关键问题

“十三五”应起步电源结构的改革,推动绿色、低碳、高效、安全之路,以彻底解决长期以来不合理的电源结构问题。

1.请各级领导了解和重视调峰首先是合理解决电源布局/结构改革的关键

30多年来我国电源发展快速现已居世界第一位,但在电源资源上,没有依负荷需求构建合理布局与科学的峰荷、腰荷、基荷电源比例,除常规水电(20.7%)发展基本正常外,其它皆存在严重问题:过多煤电(63.8%)严重污染居世界首位、发展核电过慢过少(1.2%)、发展抽水蓄能(1.7%)和燃气循环发电(3.5%)严重不足、发展风电(6.1%)和太阳能(1.2%)缺乏必要调峰设施配合而严重弃电。所以只有合理电源布局,合理调峰,才能既解决缺电,又真正实现节能减排、安全经济的目标。

上世纪八十年代以来,主要靠小煤电/油电每日开停作为主力调峰能力达25%,加上大煤电20%调峰(100~80%运行)和水电调峰,使大煤电年利用小时达6000~6500小时。但后来接近一亿千瓦的小煤电/油电逐步关停,长时以来没有重视和补偿因此而损失的调峰能力。结果多年来一直迫使20/30万千瓦煤电机组深度(有时强迫每天开/停)调峰,更迫使超临界和超超临界60~100万千瓦煤电机组非常规调峰,低谷时出力甚至压到40%亚临界运行,强迫使低碳机组高碳运行,极不合理的被迫超额调峰,使煤电年利用小时在2012/2013年跌落到5080/5012,2014年为4706小时,是1978年以来的最低水平。为了调峰估算要多装机1.2亿千瓦,至少相当多花1.2亿千瓦x3700元/千瓦=4440亿元投资,除要多浪费装机投资外,还造成发电多耗煤、多排污、缩短煤电机组寿命和导致发电集团公司可能虧损。发展热电也没有执行“以热定电”原则,不管热负荷多少,规定煤电机组多为30~35万千瓦级的,供热时只调峰10%,更增大调峰矛盾。

发展风电也从不考虑客观存在的调峰问题,夜间用电低谷时段往往是风电大发时段,特别是远离负荷中心的大型风电基地,太阳能发电基地,为什么在规划/批准时都不考虑影响其可行性的关键——调峰问题?结果造成严重弃电、严重浪费。我国风电装机居世界首位,太阳能发电增长速度也占世界首位,就因为缺乏调峰能力,结果“弃风”、“弃光”严重程度也占世界首位,其发电年利用小时远低于世界水平。

南方电网公司比较重视调峰,广东电网2013年底有可调峰的燃气联合循环机组1098.9万千瓦和抽水蓄能电站2个合240万千瓦、调峰能力共1578.9万千瓦,占广东负荷约14%。2014到2015年分别增装442和128万千瓦,调峰能力共2148.9万千瓦,占广东负荷约16.2%;广东的做法值得借鉴。

只有合理将目前抽水蓄能比例由1.76%提高到8~10%,燃气机组比例由3.5%提高到10%,两者调峰能力达总装机的22~25%(新增投资4194~4720亿元),煤电、核电皆应20%调峰,加上原有水电5%调峰再尽量加大。这样全部调峰能力可达到总装机容量36.7~40%;才能使全部煤电、核电、风电、光电等安全又经济(不弃电)运行。希望各级领导了解和重视,并按上述办法解决当前急需的调峰问题,而不应光等待、依靠目前宣传尚未达实用的调峰储能技术,例如锂离子电池储能已应用于电动汽车,如研究有系统调峰能力实用价值时,当然可以应用。

2.为节能减排,应大力减少煤电装机比重并提高煤电发电效率

目前我国煤电比重64.4%,远大于美国(36%)、欧洲(27%)和日本(31%),大力降低煤电比重应是电源结构改革的关键,特别是应重视合理解决当前调峰问题,不要再依靠煤电违反科学过度降出力调峰,即可使煤电比重由64.4%降低到55%。

对现有煤电应实行减排改革,如浙能集团嘉兴电厂三期7、8号机两台百万千瓦机组按超低排放设施改革已于今年6月投运;同时在建的六横电厂(2台100万瓦)和台州第二电厂(2台100万瓦)也正在按超低排放建设;其效果是排污降到燃气发电排放水平,但需电厂投资增加255元/千瓦,发电成本增加0.015元/千瓦,即煤电每度成本为0.473元,仍低于燃气发电水平。

大型循环流化床发电的超临界60万千瓦机组已在四川白马成功应用,因它可燃用低质又低价的煤矸石、煤泥和洗中煤(1200~3500大卡/千克),免除浪费废煤,而它的热效率可低于湿冷机组303和空冷机组320克/千瓦时,它的单位投资皆接近燃煤大机组。现有煤电如有条件多发挥供热,也提高热效率。

3.加速发展核电

为了减少煤电比重,加速发展核电才最有成效;风、太阳、生物等发电利用小时低,不足以替代化石能源。2014年我国核电容量占1.4%,但法国占近80%,韩国占30%。过去全球核电事故都因为采用早期技术,如日本福岛已服役40年,可靠性低,加上罕见9级地震,所以老核电不安全。我国已投运是后二代技术,目前采用第三代AP1000机组成为我国发展的主流,该技术具备“非能动安全系统”,可以不依赖外部电源,而是依靠重力、温差等自然力进行驱动,因此,不会出现日本福岛类似的事故。

近年我国原子能科学研究称为第四代的“核燃料闭循环体系”(快堆技术),它可以利用目前通用的“压水堆”用过的核废料,再通过快堆增加60倍的发电能力。如我国2015~2020年间投运4000万千瓦压水堆核电,其核废料可供快堆发电60×4000=24亿千瓦发电,这相当于50亿吨标煤,是解决一次能源大量缺口唯一途径。且快堆工作压力接近常压,冷却剂热工裕度大,用非能动排热安全性更高。

内陆核电和沿海核电一样安全,核电不应仅在沿海装设,全世界运行的核电大部分在内陆,法国、美国内陆核电分别达到69%和61.5%,有些国家如瑞士、乌克兰、比利时等的核电全部建在内陆。若核电项目仅规定在沿海,核电发展势必受到制约。离各负荷中心有一定的安全距离,皆可装设更多中、小型核电,包括地下核电(反应堆置地下或山体内),逐步作到各地区电源/负荷基本平衡;同时核电也应以本身20%容量参予调峰。

4.加大加快水电(包括抽水蓄能)清洁能源建设,既降煤电比重,又更多承担调峰

我国已成为世界水电强国,目前已建水电占全国可开发装机容量的48%,为了降低环境污染,应加大加快水电(包括抽水蓄能)清洁能源建设,既降煤电比重,又更多承担调峰。我国很多具有调峰能力的老水电站,可按实际条件研究,扩大调峰能力,如刘家峡/龙羊峡水电是否可扩大一倍或增装抽水蓄能。美国大古力水电原装机200万千瓦,改扩为888万千瓦抽水蓄能;我国东北丰满水电站由64万千瓦扩改为100万千瓦、东北白山下库建2×15万千瓦水泵抽水到白山水库蓄能等,都提供快速增大调峰能力的经验。

过去不理解抽水蓄能移峰填谷的重要性,只规定电网公司负责投资建设管理,但急需抽水蓄能配合才能提高火电热效/排污/安全的火电公司投资受限制。对熟悉抽水蓄能技术的水电公司本可结合水电资源、地理条件、科学优选,作到更经济有效的充份发挥水资源的多发电又多调峰的作用也受限制。

因此,建议今后创造优惠条件、特别是研究确定加大高峰和低谷电价的差别,如目前广东高峰(7~12点;19~22点)、平段(12~19点;22~23点)、低谷(23点~次日7点)的电价比例分别为150%、100%、50%。高峰和低谷电价的差别愈大,使抽水蓄能作到低价进(抽水)、高价出(发电),将鼓励更多部们、包括商务企业也投资建设抽水蓄能,尽快加速解决当前的调峰问题。

5.随着燃气资源增加,各地多装设燃气轮机

作为配合核电、风电、太阳能发电的调峰机组,又配合避免煤电被迫低出力调峰造成低效、多排污问题,目前燃气轮机比重占5.5%是太不足了。美、日、欧分别占23.8%、27.4、23.5%,广东电网现有1408万千瓦,可扩建6524万千瓦,2020年增加到19.9%;希望我国第一步立即将燃气轮机比重由5.5%增到10%,第二步按燃气资源发展增到20%。我国燃气轮机产业正进入自立国产化,燃气资源又有所增加,特别是将来页岩气的开发潜力巨大,都为我国多装燃气轮机创造条件。而且它是分散式电源,靠近各负荷中心装设,就近供电,热效率达55~60%。而且尽量兼顾供热,大大提高热效率达80%。它不仅解决调峰,且可降低煤电装机比重,减低排污。

6.可再生能源的发展也必须有调峰电源配合

2014年我国风电并网容量达8805万千瓦,居世界首位,占全国装机的6.9%,主要集中在东北、华北和西北,约共占88%。但其年利用小时居世界末位,说明风电发展问题严重,2013年全国风电利用小时仅为2074(福建最高2666,吉林最低1660),弃风严重;关键是在电源结构上缺调峰电源配合。欧洲西班牙、德国、丹麦风电并网装机占全国装机较高,而且其应用率也较高,因有相应调峰电源配合。国网公司提出风火打捆,要求配装1.6~2倍于风电的大容量火电机组,以提高输电通道效益,解决风电随机性给电网的冲击,结果迫使大容量火电机组深度调峰,完全违背了节能减排原则,既不科学又不可行。

太阳能发电有两种技术:“太阳能热发电”是将太阳能→热能→机械能→电能;另一是“太阳能光伏发电”,使用半导体光电器件将光能→电能。对光伏发电有两种布局:一是集中式的光伏电站,政府计划在青海、甘粛、新疆、内蒙古、西藏、宁夏、陜西、云南以及华北、东北的部分适宜地区,并和水电、风电结合互补,计划到2015/2020年建设一批1000/2000万千瓦集中式并网光伏电站,对此应考虑同时装设有相应的调峰设施作为批准的必要条件,否则就不可行。二是分布式光伏发电应优先开发分散/分布型,在城镇住宅、工业、经济、公共设施等建筑屋顶建设分布式光伏发电自用,也可供热自用,计划到2015/2020年建设共1000/2700万千瓦分布式光伏发电,在建设地点排序上,要优先近负荷中心,也应配合相适应的调峰设施。

三、“十二五”南方电网贯彻《稳定导则》的决策经验

1.南方电网的重要决策

南网公司很重视《稳定导则》,2012年9月召开的“电网安全稳定技术研讨会”,在6位院士报告后,首先邀请《稳定导则》编制专家作报告,蒙定中按《稳定导则》的“分区”和“分散外接电源”规定,建议南网采用直流分三个大区、广东再用直流再分区方案,解决当前西电东送的8回50万伏交流和4回直流线路的并联运行问题,缩短50万伏交流输电为中、短距离,以及5回直流馈入珠三角的安全运行和短路电流超标问题,满足长远电网安全和负荷发展需求。

按电力规划设计总院、西南、中南、广东设计院、广东电网研究中心联合于2012年10月提出的《南方电网中长期网架结构研究》报告,南方电网也根本不需要交流特高压,而主网架格局将应用直流隔离将云南、贵州/广西、广东分为三个大区,这是从长远保证南网的合理和安全发展。

南网公司2013年3月26日召开《云南电网与南网主网异步联网方案研究报告》专家评审会议,我们6位专家和全体参会代表一致赞同应用“直流背靠背使云南和主网异步联网”,这是南网公司按《稳定导则》实行再“分区”的第一步。在2013年3月27日的《南方电网受端目标网架结构研究》专家评审会中,南网科研院也提出以“直流将广东分两区”的方案,和蒙定中建议基本相同。

2014年12月16日,中国南方电网公司召开了《广东电网目标网架规划研究报告》专家评审会,会议特邀了包括蒙定中、丁功扬、曾德文等9位专家参加评审,结果认为东西组团方案和双环立体方案,均是合理可行的构网方案。

南方电网东西跨度近2000公里,以4回直流(1280万千瓦)和8回50万伏交流(约750万千瓦)线路并联西电东送,不符合《稳定导则》“分散外接电源”的(点对网)规定,如直流线故障时负荷转移到长距离交流线路,可能失稳;包括多回直流密集珠三角地区以及短路电流超标问题,现在从电源/电网结构长远规划研究再分区解决,所有长距离交流线路有的转为直流输送,有的变为中短距离,确是好办法。

2.南网结构改进的第一步规划

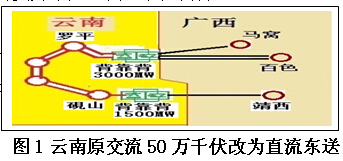

a.云南采用背靠背将原交流改为直流东送

如图1所示,相当于通过直流和受端联络,这种结构不存在交流长距离输电的复杂稳定问题,运行简单、灵活可靠。

b.由于不存在原交直流并列时一旦直流闭锁使潮流转移到50万伏交流线路而失稳的问题,云南以直流送出的机组皆不需要弧岛运行,只是在送出直流闭锁时连锁或高频切部分机组,云南本区运行也灵活可靠。

c.加装背靠背后的交流变直流线路可按热稳定输送电力,如一回50万伏400×4导线就可送277万千瓦(250C)或224万千瓦(400C),大大超过原来的输送容量。此外,还可将原来的交流线路串补电容设施提供他处使用,简化线路结构运行更可靠。

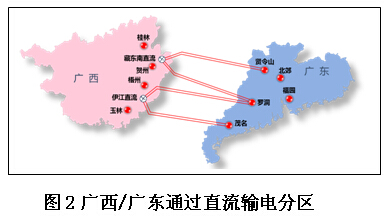

3.南网结构改进的第二步广西原有8回交流和广东联接,怎样和广东分区?为南网分为三大区,按《南方电网中长期网架结构研究》的再利用方案2(图2)

即将藏东南和伊江送来的两个直流逆变站分别装设在广西原8回交流图2广西/广东通过直流输电分区联络线联络线的始端,然后分别各以4回交流送广东,这就等于广西和广东经直流隔离分区。

4.初步设想应用直流将广东电网再分东西两个小区后的优势

a.分区解决了短路电流超标的问题

分两区后,50万伏电网各处短路电流降低约5~15千安,保持为正常的40~55千安水平,既有足够的动态无功储备,又不超标。还免去了将大多数断路器由50千安更换为63千安的工程和费用,特别是GIS站更难以实行;更不需要装设短路电流限制器、串联电抗、高阻抗的升/降压变压器等设备,如已装设有的反而对运行起负作用。同时适应今后更多的新建核电和燃气机组等投入运行。

b.提高多回直流馈入的安全水平

以直流分区后邻区故障不影响本区直流运行,特别适合于更多直流愈来愈密集的珠三角地区。即使容量最大的一回直流双极闭锁停运,但同时有其他直流和区间背靠背支援,综合损失的电力不超过目前规定的旋转备用6%,不会影响正常运行。

c.分区后更提高交流线路的稳定水平和输送能力

分区后等于缩短交流50万伏线路运行距离,很多线路运行条件由暂态稳定变为热稳定更安全,能多送电又经济,更永远不存在交流远距输电的低频振荡问题。

5.已正式批准的《南方电网2013-2020年规划研究报告》再次否定交流特高压

在2013年7月能源局召开的南网“十二五”规划审查会上汇报了《南方电网2013-2020年规划研究报告》,结论为:“南方电网未来西电东送发展主要采用直流输电技术。同时,‘十二五’期以后不再对各省间电网的交流断面加强。远景南方电网将以省区电网为基础,逐步分解为2~3个同步网格局”。南网分区的结论仅讨论了一天就得到专家们一致认可,由能源局成文下达执行。南方电网公司决定不采用“交流特高压”,采用直流分2~3个区,彻底将原近2000公里的交流50万伏线路的远距离输电改为中短距离运行,又避免了原不安全的交直流并列运行,按《稳定导则》再分区将彻底解决原庞大交流电网固有的一系列不安全问题才是英明的决策。

四、“十二五”国网公司违反《稳定导则》发展既不安全又极其浪费的交流特高压

1.国家电网公司为建设“华东交流特高压联网”的理由

中国国际工程咨询公司受政府委托邀请25位专家评估华东交流特高压输变电工程。2013年5月29~31日在上海召开了“华东四省一市国民经济及电力发展规划研讨会”,为此国家电网公司为建设“华东交流特高压联网”提供了下列报告:

<1>2012年12月《华东区域“十二五”电网发展规划》

<2>2013年5月《华东电网发展情况调研材料》

<3>2013年5月国家电网公司华东分部提供《华东电网发展情况汇报》

综合上述报告和国网系统专家们的发言,建设华东交流特高压电网的理由如下:

(1)华东建设交流特高压电网就是为了接受区外交流特高压来电

“建设三华特高压同步电网,加强电网资源优化配置作用,为华东电网安全消纳区外来电提供条件”(报告<1>第40页)

“构筑坚强区外受电平台,满足长三角负荷中心的受电需求”(报告<2>第38页)

“十二五期间华东地区通过四个特高压通道接受区外交流来电”(报告<3>第48页)

华东建设交流特高压电网就是为了接受区外交流特高压来电是不合法理的,能源局正式批准了南方电网的“十二五”规划,但不批准国网公司包括三华交流特高压联网的“十二五”规划,就是在决策上否定了国网公司为接受区外三华交流特高压来电的所谓“加强电网资源优化配置”理由。

(2)华东50万伏电网不能承受多回直流同时闭锁的冲击,只靠交流特高压电网

“通过直流大规模受入电力,电网安全形势严峻……现有50万伏电网承受能力不足……发生多回直流同时闭锁的可能性大大提高,电网存在大面积停电风险。”(报告<1>第9页)

“发生多回(两或三回)直流同时闭锁的可能性大大提高,电网存在大面积停电风险。”(报告<2>第32-33页)

“华东电网尚不足以承受多回大功率直流同时失却等多重严重故障的冲击”,

“在发生大功率直流闭锁等严重故障时,100万伏特高压电网可以承受更大规模的潮流转移和冲击”(报告<3>第28-29页)

华东多回直流馈入根本不需要交流特高压支持,国网公司一贯宣传“强交强直”/“先交后直”,认为直流输电需要交流特高压支持才能保安全。多年实践证明,造成直流闭锁停运有两种原因:一是直流本身问题造成,但只可能发生在一回直流上;如五回直流馈入珠三角从2009~2012年来,只是在2010/2011年各有一回直流发生双极闭锁全停,相当每回直流经历四年以上才发生一次双极闭锁全停,不可能有两回以上直流同时发生。另一是交流系统故障会造成故障点附近多回直流输电同时瞬间换相失败(不是闭锁停远),但故障都可在0.1秒内快速切除后、再经0.15秒恢复运行,即使开关拒动,故障在0.3秒切除,再经0.25秒恢复运行,不会造成其直流低电压闭锁保护动作停运。

(3)华东50万伏电网不能解决短路电流超标问题,通过交流特高压电网发展才能解决

“50万伏电网短路电流超标问题突出”(报告<1>第8页)

“通过交流特高压电网发展,为长三角50万千伏电网解环和分片运行创造条件,

可从根本上解决短路电流超标问题”(报告<2>第40页)

“采用特高压方案,50万伏电网合理分区运行,全部50万伏厂站的短路电流都能控制在设备允许值内”(报告<3>第36页)

罩上交流特高压网相当缩短50万伏网各处间的电气距离必将使其短路电流有增无减,国网公司号称可降低50万伏网短路电流完全是错误宣传,实际上是怎样降低呢?国网的回答还是要对50万伏电网解环、分片才能解决。实际上盖上100万伏网后为解决短路电流超标问题,靠羽毛球拍式的薄弱100万伏网架,将原有坚强的50万伏电网解环、分片,严重降低运行可靠性。变电站所有变压器可能分裂成单组运行,降低了主变压器的利用率,降低了运行的经济性。

在此会上,蒙定中同志针对国网上述理由论证,并按《稳定导则》提出安全又经济的华东再分四区的解决办法,以合理、有效、比较、论证了国网上述报告的所有理由。

2.交流特高压输电的致命弱点

对目前釆用都是同塔双回的交流2回100万伏/4回50万伏线路比较:输电600公里的静稳输电极限两者相等约为600万千瓦;而对暂稳输电极限比较,因100万伏线一回故障就剩一回,但50万伏线路一回故障却有三回输电,所以4回50万伏线路暂稳输电极限大于2回100万伏线路;总投资为163/42.8亿元,两者比例为3.8倍,相差120亿元。同时100万伏输电每隔约300公里左右必须靠50万伏网支持才有此送电能力,更不经济,又构成不安全100/50万伏电磁环网。因此,600公里以内,采用交流50万伏输电既安全又经济。

600公里以外,采用直流输电最佳。按输电能力不能大于600万千瓦的交流2×100万伏线路(尚未包括需电磁环网的投资)/直流1×±80万伏线路(输电800万千瓦)投资比较:输电800公里时为205/164亿元=1.3倍,单价[元/(公里*千瓦)]比为1.7倍;输电1000公里时为250/173亿元=1.5倍,单价比为1.9倍;输电1800公里时为430/205亿元=2.1倍,单价比为2.8倍。因此不论输电远近,交流特高压输电经济性都太差,上世纪已被世界各国弃用,唯独国网公司不是为安全经济、而是为垄断才采用。

3.采用交流特高压电网违反现行《稳定导则》,必将带来重大停电灾害

(1)违反《导则》破坏“分区”规定

我国早已建立六大分区电网,任一区故障都不会影响邻区,所以很安全。但采用交流特高压却将三个(华北/华中/华东)区合成一个区域庞大又自由的交流同步联网大区,超出美国东/西网区的规模。特别是采用交流特高压,经历上世纪世界的运行和科研实践证明,比目前广泛应用的超高压更不安全、且浪费极大,必将步入重大停电危局。南网贯彻《导则》再分区,国网将三个分区合为一个大区就违反《导则》分区规定。

(2)违反《导则》的“分层”规定

我国过去大量稳定破坏事故主要是由于高低电压线路并联运行的“电磁环网”造成,特别是中国历史上最严重的2006年7月1日华中电网事故。所以《导则》规定“分层”就是不允许“电磁环网”运行。但是由于交流特高压必须靠100/50万伏“电磁环网”才能送300万千瓦,远达不到2010年8月发改委3056号/能源局239号文件的500万千瓦以上要求。结果既不能多送电,又不得不违反《导则》的“分层”规定,将永远带来高危风险。

(3)违反《导则》“分散外接电源”的规定

华东负荷增长快速,缺电严重的区域主要依靠区外远距离直流输电直达负荷中心,此外,各负荷中心也将增建燃气轮机和凤电/太阳能电厂主要是分散就地自用。根本不应如安徽建电厂不是自用,从2011年起已经缺电煤,即电煤要由海上经铁路送到淮南,再经新建交流特高压输电到上海和苏南,形成煤电倒流,经济上严重浪费,安全上违反“分散外接电源”原则,造成极为复杂浪费又极不安全网络结构。

4.按《稳定导则》采用直流将“华东分四大区域电网”的设想

就在2013年5月上海《华东四省一市国民经济及电力发展规划研讨会》上,蒙定中针对国网公司“华东交流特高压联网”,已提出了华东分区的设想。

(1)从华东2015/2020年电源/负荷规划研究合理的电网结构

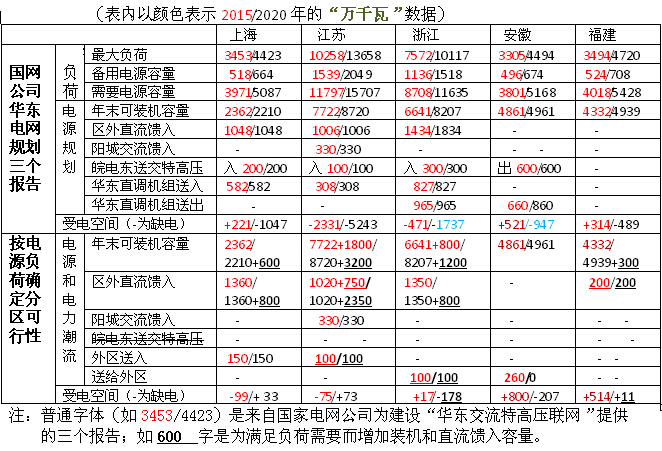

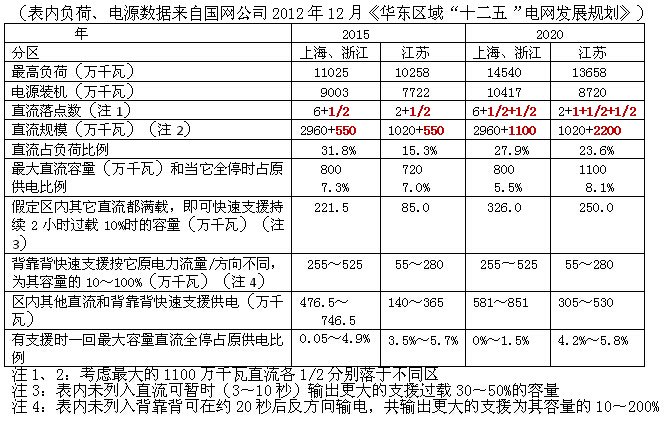

根据国网公司2012年12月和2013年5月《华东“十二五”电网发展规划》三个报告,从2015/2020年华东各省市负荷需要和电源规划证明,将来各个省市、包括安徽省都缺电,怎样解决呢?一是继续靠远方直流输电,二是在各城镇负荷中心附近建新电源,各自作到电源/负荷基本平衡,互相之间不需要大规模输电,现有50万伏电网已满足要求,根本不需要交流特高压联网。为了解决由于增设发电机组必然出现短路电流超标问题和保证更多直流馈入的安全问题,最经济有效和安全可靠的办法,还是贯彻《稳定导则》釆用直流逐步将华东电网(隔离)异步互联分为四个分区。各区事故互不影响,更不可能同时发生失稳/电压崩溃/瓦解事故。表2列出一是继续靠远方直流输电,二是在各城镇负荷中心附近建新电源,完全可以作到各省市电源/负荷基本平衡,确定华东分为四个区域电网的可行性和必要性。

(2)华东电网的发展设想

华东电网应怎样发展?按国网公司规划就要浪费740亿元投资、覆盖一个交流特高压电网,只是短时不必要的从煤电倒流的安徽输出只占全网2.2%的电力,严重浪费。如将来用直流分四大区,各区电源负荷基本平衡,区间潮流不大,原有50万伏电网已足够应用,建成的交流特高压设施无电可送,甚至违反导则“分区”功能,只能作废了。分区后使全部50万伏交流线路都只是中短距离输电,这才是最可靠、有效、且最经济地解决全网的安全稳定问题。

表2 通过负荷和电源规划确定四省一市分为四个区域电网的可行性

(3)“分区”的基本条件

a.以直流分区时,要考虑分区后,每区保持一定的短路电流水平(约50千安)主要目的是在事故时为电网提供相当紧急无功储备,特别适合直流受电需要。分区后不希望短路电流过低,所以不应特意采购增大短路阻抗的50万伏变压器,串联电抗器、短路电流限制器等,因为一旦分区,它们有的都起负作用、等于作废了。

b.以直流分区时,要考虑分区后,一旦容量最大的一回直流闭锁停运,失去的电力被区内其他直流和分区背靠背支援的电力冲抵后,其值不应超过原供电的6%。考虑最大的1100万千瓦直流各1/2分别落于不同区,更可靠的满足上述要求。

按表2可见,将上海和浙江合为一个区才满足要求。因此,建议华东电网将浙江/上海、江苏、安徽、福建分四个区,提供研究。

表3 以直流将华东分区的可行性分析数据

(4)怎样“分区”?

a.第一种是应用直流背靠背分区

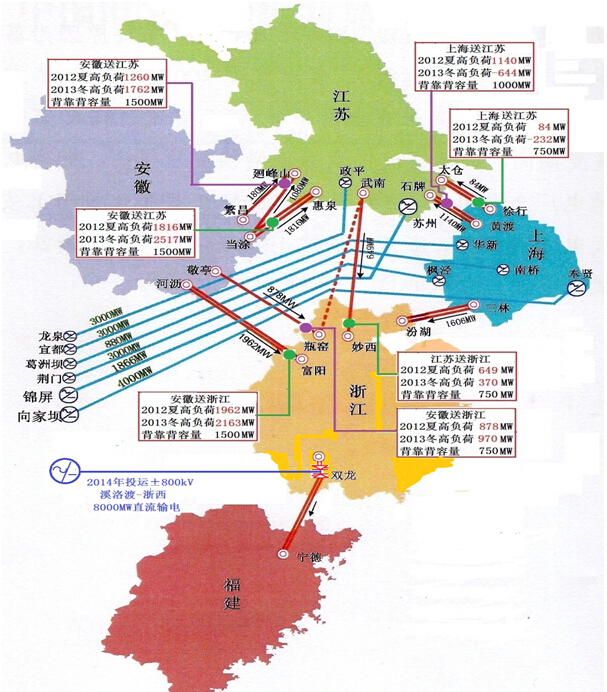

我国早已应用的西北-华中、东北-华北和中-俄黑河背靠背运行可靠,具备良好分区功能。图3按华东省市间2012年夏季高峰/2013年冬季高峰调潮流(来自国网报告)研究直流背靠背的位置和容量,随着电源/负荷的发展,所有省市间潮流应有减无增,以选择其容量。

图3 华东五省市间电力潮流和背靠背分区条件(7个直流背靠背共775万千瓦)

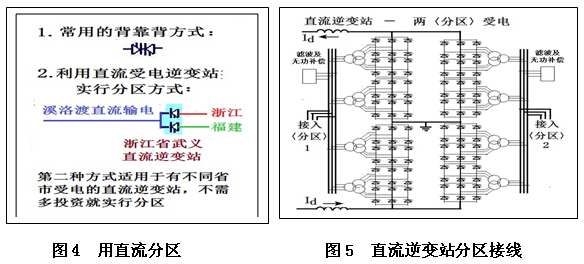

b.第二种是应用直流受电逆变站实行分区(图4、5)

如接受溪洛渡直流远距离输电的浙江省武义逆变站,将来按浙江/福建所需电力分两部分受电,即达到“分区”目的(现有的宁双两回50万伏交流联络线适当改为背靠背运行),因为将来两省都缺电,不需多投资就可得到“分区”安全/经济效果。

将来用直流隔离分为四大“分区”的总投资不超过62亿元,为华东交流特高压联网静态投资(744亿元)的十二分之一(8.3%),不旦经济且运行安全可靠。

(5)“分区”更保障多回直流馈入的安全运行

将来华东以直流隔离分四大区后,直流分别馈入各区,任一区故障,只有在保护拒动和发生长时(和直流低电压保护的时间整定比较)的电压崩溃(和直流低电压保护的电压整定比较)时,在理论上(实际不可能)才会使区内直流跳闸。但直流隔离的邻区不受电压崩溃影响,所以,直流分区后更能保证直流输电更为安全。

(6)“分区”彻底解決短路电流超标问题

将来华东500kV电网按《稳定导则》“分四大区”后,将可以彻底解决短路电流超标问题,各区都保持40~50千安的安全水平;50千安断路器(特别是GIS)不再需要更换为63千安了(上述经济比较尚未包括此投资)。原来为限制短路电流而装设的电抗器、限流器、增大变压器阻抗等都不再需要,如装了有的对运行反而起负作用了。

(7)将来“分区”更确保华东电网完全实现“分层”

50万伏电网上再罩上交流特高压必需有大量100/50千伏电磁环网才能送电,违反

《稳定导则》“分层”,必然带来重大停电。华东电网电压层500/220/110/35/10(20)

千伏,110千伏以下电网已完全实现“分层”,“分四大区”后更可使50/22万伏电网由“大部分”“分层”改进为“完全”“分层”,避免我国过去严重的电磁环网事故。

(8)按《稳定导则》“分散外接电源”规定改革/优化华东各区的电源布置

将来分区以后,各区负荷中心组成50万伏环网,向此环网输电的电源,不论是区内的电源或区外远方来的交/直流电源,都应按“分散外接电源”,俗称“点对网”的方式送电,完全避免了多点并列/环网送电会在故障时负荷转移而全停的危险;一旦故障跳闸,综合损失的电源不应超过受端的分区总负荷的6%,不致影响运行,这既是《稳定导则》规定,又是30多年来国内外事故经验教训。

5.锡盟-山东交流特高压工程也不符合现行《稳定导则》规定

以同塔双回交流特高压线从内蒙锡盟经北京到山东济南,730公里,投资178亿元,最多输送也不能超过600万千瓦;在现有交流50万伏网上并列叠加100万伏线路,不符合现行《稳定导则》“分层”规定,也消除将来安全再“分区”的可能性。这种远距离输电,最安全又经济的办法还是直流,采用±80万伏直流输电600~800万千瓦时的投资只需86~105亿元,是交流特高压工程投资的48~59%。

五、结语

我们首先应重视为什么中国(除台湾外)从不发生重大停电事故的经验和理由,关键是从总结历年国内外大停电事故而建立和贯彻《稳定导则》,我们必须继续贯彻。

电源结构改革是电力工业亟待决策的关键问题,“十三五”应起步电源结构的改革,推动绿色、低碳、高效、安全之路,以彻底解决长期以来不合理的电源结构问题。请了解和重视调峰首先是合理解决电源布局/结构改革的关键;为节能减排,应大力减少煤电装机比重并提高煤电发电效率;加速发展核电;加大加快水电(包括抽水蓄能)清洁能源建设;各地尽量多装设燃气轮机;再大力发展可再生能源也必须有相应调峰电源配合。

南方电网贯彻《稳定导则》的决策值得借鉴,云南以直流输电东送外,所有50万伏交流也通过直流背靠背东送,采用直流隔离分云南、贵州/广西、广东三个大区,彻底解决交直流併列远送的风险,将原近2000公里输电的50万伏交流线路经直流隔离,缩短为中、短距离线路,也彻底解决原有的稳定和低频振荡问题。设想用直流背靠背再将广东分东西两个小区,直流分别馈入各小区,既能控制短路容量增长,又适合于多回直流安全馈入,还将解决将来更多直流馈入和装设更多电厂等一系列安全和短路电流问题。

国网公司有关华东电网发展的主要目的就是要走出三华交流特高压联网的第一步。从将来华东各省市负荷需要和电源规划证明,包括安徽省都缺电,怎样合理解决呢?一是继续靠远方直流输电,二是在各城镇负荷中心附近建新清洁电源,各自作到电源/负荷基本平衡,互相之间不需要大规模输电,现有50万伏电网已满足要求,根本不需要交流特高压联网。还是贯彻《稳定导则》釆用直流逐步将“华东分四大区域电网”的设想,总投资不超过62亿元,为华东交流特高压联网静态投资(744亿元)的十二分之一(8.3%),才是长远在安全经济上最合理的办法。

只能输电600万千瓦的锡盟~山东交流特高压工程也不符合现行《稳定导则》,最安全又经济的办法还是采用±80万伏直流输电600~800万千瓦时的投资只需86~105亿元,是交流特高压工程投资的48~59%。

参考文献:BIBLIOGRAPHY

[1]Harrison Clark (DC Interconnect), Abdel-Aty Edris (EPRI),“ Softening the Blow of Disturbances”,January/February 2008, IEEE Power & Energys

[2]MENG, Ding Zhong, “Development Strategies of Reliable Power Systems”312 – November 2007 CIGRE Osaka Symposium in Japan

[3]SCIENTIFIC PAPER “On The Development Trend of Submarine Cable Projects for Achieving Optimal Allocation of Energy Using International Power Grid Interconnection”, ELECTRA No.273 April 2014